- 帳簿の作成や確定申告までの手順が知りたい

- 帳簿整理や確定申告は手続きが複雑そうで自分でできるか不安・・・

- 確定申告までの手順を知って、申告の手続きをスムーズに進めたい!

帳簿とは、営業活動を数字で記録し、利益や税金の計算の基となる会計資料です。フリーランスや個人事業者の方においては、青色申告の特典を受ける条件として、または帳簿の保存の規定により作成や保存が必要不可欠となっています。

とくに確定申告を初めて行う方は、帳簿の整理方法に不安を感じている方は多いかと思います。

確定申告までの手順をしっかりと理解し、一つ一つ進めていけば、手続きはスムーズに進むはずです。

この記事では、領収書等の整理から確定申告のやり方までの手順と作業内容をくわしく解説していますので、会計の処理や確定申告がはじめてのフリーランスや個人事業者の方はぜひご覧ください。

目次から見たいところに移動できます。

確定申告までの4ステップ

確定申告までの作業を区分すると、次の4つのステップに区分することができます。

確定申告までの4ステップ

- 帳簿の準備

- 会計ソフトの入力

- 確定申告書の作成

- 確定申告書の提出

それぞれの内容について簡単に説明します。

帳簿の準備

- 領収書と請求書の整理:領収書や請求書を分類して整理します。ノートやファイルなどを利用すると便利です。

- 取引の記録:毎日の取引を記録します。とくに現金商売の場合は、現金の取引を出納帳に記録しましょう。

会計ソフトの入力

- 取引の入力:現金、預金、クレジットカードなどの取引を会計ソフトに入力します。

- 売上と経費の入力:売上や経費に関する請求書や資料をもとに、全ての取引を会計ソフトに入力します。

確定申告書の作成

- 決算書の作成:会計ソフトに入力した情報をもとに決算書を作成します。

- 確定申告書の作成:決算書や源泉徴収票、所得控除の情報を登録し、確定申告書を作成します。

確定申告書の提出

- 確定申告書の提出:直接または郵送の場合は、税務署の窓口に提出します。e-Taxを利用すると、電子申告することが可能です。

- 所得税などの納税:確定申告期限までに納税をします。振替納税の手続きをすれば後日、口座から引き落としすることができます。

以上が、確定申告までの大まかな流れになります。

大まかな流れを確認して、全体のイメージをつかみましょう。

ここからは確定申告の基本や、上記4ステップの詳細について解説していきます。

>>>【人気記事】【これを知らなきゃ損!】フリーランスが知っておくべき節税の基本!

確定申告の基本

確定申告とは

確定申告の目的と必要性

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得を申告し納税する手続きです。

所得に応じた税金を支払うことが義務とされているため、全ての所得を申告する必要があります。

また、納税の義務は、日本国憲法において3大義務の一つであり、所得を得る全ての国民が対象です。

確定申告は、1年間の所得を申告し、納税するための手続きです。

所得とは、いわゆる「儲け」のことです。事業であれば、売上から経費と青色申告特別控除を引いた残りの金額、給料であれば、給与総額から給与所得控除を引いた金額、またはその合計額をいいます。

確定申告をしない場合のリスク

ポイント

確定申告をしない場合、税務署からペナルティが課されるリスクがあります。

例えば、追徴税のほかに延滞税や加算税などが課されたり、青色申告の承認の取り消しを受けたり、といったペナルティの可能性があります。

そうなると、追徴税や延滞税等の急な支出による資金繰りの悪化や、青色申告の特典がなくなることで税金が増えてしまうことにつながる可能性があります。

ペナルティを受けて余計な税金を支払わないためにも、確定申告が必要な場合には適正な申告と納税をすることが必要です。

確定申告が必要な場合

個人事業主の確定申告

ポイント

個人事業主の所得が、所得控除を超えて税金が発生する場合には確定申告が必要です。

「確定申告が必要な方」については、国税庁のホームページで明記されています。(確定申告が必要な方|国税庁 )

例えば、事業の所得が少なく所得控除を超えない場合でも、そのほかに給与所得があったり、家賃収入があるときは、全ての所得を合算して判断することになります。

また、事業が赤字だったため、所得がでないケースも考えられますが、その場合でも「青色申告者の欠損金の繰越控除」を受ける場合は確定申告をすることが条件にあるため、所得がでないときでも確定申告をすることが必要です。

さらに、個人事業主の場合は確定申告書がないと収入を証明する書類がなくなってしまうので、さまざまな手続きのときに困ってしまうこともあります。

副業や副収入に関する確定申告

ポイント

副業や副収入の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

主な収入に加えて、副業やアルバイトからの所得が20万円を超えた場合、その所得に対する税金を申告する必要があります。

副業やアルバイト収入が20万円を超える場合、確定申告を忘れずに行いましょう。

所得控除の種類

ポイント

所得控除には、扶養控除や社会保険料控除などがあり、確定申告書に記載することで、所得金額を減らし税金を少なくすることができます。

所得控除をつけるのを忘れてしまうと、その分余計に税金を支払ってしまうことになります。

扶養につけられる家族の確認や、生命保険や国民年金の控除証明書の保管を徹底して行いましょう。

所得控除の種類は、扶養控除や配偶者控除などの人に関するものと、生命保険料控除や社会保険料控除などの支払ったものに関するものがあります。

おもな所得控除について、かんたんな説明を加えてご紹介します。

おもな所得控除

- 基礎控除・・・誰でもつけられる控除(所得制限あり)

- 配偶者(特別)控除・・・妻や夫を扶養につける控除(所得制限あり)

- 扶養控除・・・家族を扶養につける控除(所得制限あり)

- 寡婦・ひとり親控除・・・夫と死別した方やひとり親の控除(所得制限あり)

- 障害者控除・・・納税者自身や配偶者、親族が障害者の場合の控除

- 生命保険料控除・・・生命保険に加入していると受けられる控除

- 地震保険料控除・・・地震保険に加入していると受けられる控除

- 社会保険料控除・・・社会保険料や国民年金などの控除

- 小規模企業共済等掛金控除・・・小規模企業共済の控除

- 医療費控除・・・医療費が一定額を超えると受けられる控除

- 寄付金控除・・・寄付金やふるさと納税などの控除

- 雑損控除・・・災害や盗難などで損害を受けた場合に受けられる控除

- 住宅借入金等特別控除・・・住宅ローンに対する税額控除

このように、たくさんの種類の所得控除がありますので、自分が該当するものはもれがないように申告書に記載しましょう。

とくに、控除金額が大きい配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除や小規模起業共済掛金控除、住宅借入金控除は要チェックです!

また、医療費控除や寄付金控除あたりは忘れがちになりますので、1年分の医療費を集計してみたり、寄付金の控除証明書が届いていないか確認しましょう。

確定申告の提出期限と提出書類

提出期限

ポイント

確定申告の申告期限は毎年3月15日までです。

1月1日から12月31日までの所得や控除額などについて記載をし、翌年3月15日までに所轄の税務署に提出します。

確定申告を期限内に行わないと、追加の税金やペナルティが発生する可能性があります。

そのため、確定申告は毎年3月15日までに提出することが重要です。

>>>確定申告が遅れたらどうなる?申告期限が過ぎてしまった場合の影響を解説!

提出書類

個人事業者の確定申告では、主に次の書類の提出が必要です。

提出書類

- 確定申告書

- 所得控除などの添付書類

- 青色申告決算書(収支内訳書)

- 消費税申告書

個人事業者の方は、事業の収支を記載した青色申告決算書(または収支内訳書)を確定申告書と一緒に提出することが必要です。

また、生命保険料控除や小規模企業共済掛金控除の証明書の添付も必要です。

消費税の課税事業者になっている場合は、消費税の申告書も提出しましょう。

このように、確定申告書のほかに決算書や、消費税申告書等の書類の提出が必要となります。

確定申告の基本を確認したところで、このあとは確定申告までの4ステップの詳細について解説していきます。

STEP1:帳簿の準備

領収書や請求書などを整理する

おすすめの整理方法

- レシートや領収書はノートに貼る

- 請求書はクリップでまとめる

- クレジット取引明細とレシートをクリップ

- その他の書類は封筒に入れて保管

- 借入・リース・契約書等はファイリング

1.レシートや領収書はノートに貼る

ポイント

- レシートがバラバラにならない

- 会計ソフトに入力するときに見やすい

- 後で確認したいときに探しやすい

- 保存がラク

2.請求書はクリップでまとめる

ポイント

- 様式や大きさがそれぞれ違うのでクリップでまとめる

- 支払いが終わったものに「済」判を押すと管理しやすい

3.クレジット取引明細とレシートをクリップ

ポイント

- クレジット取引明細とレシートを一緒にする

- レシートがあると内容が確認できる

- インボイスや軽減税率はレシートがないとわからない

4.その他の書類は封筒に入れて保管

ポイント

- 口座振替のお知らせやその他の書類は封筒に入れて保管

借入返済予定表・リース契約書・割賦契約書などは、あとで必要になる場合があるので、別ファイルで長期的に保管しておきましょう。

電子データ保存の場合

レシートや領収証を電子データとして保存することで、検索や整理が簡単になります。

電子データ保存の手順

①スキャナーやスマートフォンを使用する

- スキャナー:家庭用または業務用のスキャナーを使って、紙のレシートや領収証をPDFやJPEG形式でスキャンします。

- スマートフォン:カメラアプリやスキャンアプリを使って、レシートや領収証を撮影します。

②保存するファイル形式

- スキャンしたデータは、PDFやJPEG形式などで保存します。

③フォルダを作成して保存

- フォルダへの保存:年度別、月別、または経費項目別にフォルダを作成し、スキャンしたデータを整理します。

- クラウドストレージサービス:Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのクラウドストレージを利用して、スキャンしたデータを保存します。クラウドに保存することで、データの紛失リスクを減らし、どこからでもアクセス可能になります。

④会計ソフトの利用

- 会計ソフト:弥生、freee、Money Forwardなどの会計ソフトには、レシートや領収証のデータを取り込み、管理する機能が備わっています。また、データを取り込むことで仕訳データとして登録することができるので、会計処理も楽にできて一石二鳥です。

- 電子帳簿保存:電子帳簿保存法の観点からも、メールでやり取りした請求書等やネット購入でカード決済した利用明細等の電子データでの保存が必要となることから、これから推進していくべき方法だといえます。

⑤バックアップの実施

- 定期的なバックアップ:万が一に備えて、外付けハードドライブや別のクラウドストレージに定期的にバックアップを取りリスクに備えましょう。

レシートや領収証を電子データとして保存することで、効率的な管理が可能になります。

また、電子帳簿保存法の観点からも、スキャナーやスマートフォンを使ってデジタル化し、クラウドストレージや会計ソフトを活用してデータを整理・保管する方法は、今後推進していくべきと考えられます。

STEP2:会計ソフトの入力

個人事業主におすすめの会計ソフト

個人事業主に適した会計ソフトを紹介します。

どのソフトもクラウドソフトなので、PCやスマホアプリからの登録も可能です。

また、料金についてはスタンダードなプランをピックアップしています。

やよいの青色申告オンライン

- 確定申告ソフトでは、最も人気のある会計ソフトの一つで、弥生会計シリーズの個人事業主向けソフト。

- 初心者でも使いやすい仕様、画面周り。クラウド対応、銀行口座やクレジットカードとの連携機能。

- 料金:やよいの青色申告オンラインのセルフプランは年額10,300円(+税)で1年間無料!

freee

- クラウドベースの会計ソフトで、スマホでOK。初心者向けの会計ソフト。

- 自動仕訳機能、銀行口座やクレジットカードとの連携、電子帳簿保存対応。

- 料金:freeeのスタンダードプランは年額23,760円(+税)

マネーフォワード クラウド確定申告

- 財務管理を簡単にするための多機能ソフト。

- 自動仕訳機能、レシート読み取り機能、確定申告対応、スマホアプリあり。

- 料金:マネーフォワード クラウド確定申告のパーソナルプランは年額15,360円(+税)で1か月間無料!

個人事業主にとって会計ソフトは経理業務の効率化に欠かせないツールです。

ご紹介したどのソフトも使いやすく、自動仕訳機能が備わっていて、性能的にはそん色のないものとなっています。

ただ、価格を重視するならやよいの青色申告オンライン、はじめて経理する方や簿記や会計がわからない方にはfreeeがオススメです!

やよいの青色申告オンライン、freee、マネーフォワード クラウド確定申告などのソフトを比較検討し、自分のビジネスに最適なものを選びましょう。

>>>フリーランス&個人事業主におすすめのクラウド会計ソフト3選&料金・サービス内容比較!

会計ソフトの入力手順

領収書等を整理し、会計ソフトの準備ができたら、取引の入力をします。

基本的に領収書や請求書、現金出納帳などから会計ソフトに入力していきます。

また、前にご紹介した3つの会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードのデータを自動取込できるため、その分入力の手間が省略できるメリットがあります。

会計ソフトの入力手順

- 現金取引の入力

- 預金取引の入力

- クレジットカードの入力

- 売上の請求書の入力

- 仕入や経費の請求書の入力

- 給料の入力

基本的には上記のような入力の流れになります。

とくに順番が決まっているわけではありませんが、1~3の取引を先に登録しておくことで、4~6の作業の残高確認などがやりやすくなります。

1.現金取引の入力

現金で受け取った売上代金、支払った仕入や経費、預金の出し入れなどを入力します。

現金出納帳からの入力や、現金出納帳を作成していない場合は、領収書やレシートから入力を行います。

実際の現金残高と比較して、登録した残高が合っているか、チェックすることが重要です。

ワンポイント

経費の中に、個人的な支出が含まれていないか確認しましょう。

税務調査でチェックされやすいポイントです。

もし、混ざって入っていた場合は除外するか、「事業主貸」勘定で登録しましょう!

2.預金取引の入力

預金口座の売上代金の入金や、口座引落の経費、振込支払いなどを入力します。

預金通帳の内容をもとに入力します。

実際の預金残高と、登録した残高が合っていることが重要です。

ワンポイント

預金の取引の中に、家計の支払いも混ざっていると、区分けして入力するのが手間になりますので、事業専用の預金口座を用意して管理していきましょう。

3.クレジットカードの入力

クレジットカードで支払った経費を入力します。

クレジットカードの利用明細と、レシートの内容から入力します。

消耗品などをネット購入する機会が増えてますので、クレジットカード決済した場合は明細や領収書を保存しておきましょう。

ポイント

事業用と家庭用の支出を区別するためには、事業用の財布を別に用意するか、クレジットカードを事業用と家庭用で使い分けることで、管理が楽になります。

4.売上の請求書の入力

取引先に送付した請求書(控)をもとに売上を発生入力します。

小売店や飲食店などのように請求書を発行することがない場合は、とくに必要ありません。

5.仕入や経費の請求書の入力

仕入先などから届いた請求書をもとに仕入や経費の未払入力をします。

支払サイクルとして、請求書が届いた翌月や翌々月に支払うパターンが多いことから、請求月で未払計上します。

- 例)仕入 / 買掛金 10000円

振込支払い時は次の入力になります。

- 例)買掛金 / 預金 10000円

一般的には、仕入については買掛金、経費については未払金を使用します。

6.給料の入力

当月の給料を翌月に支払う場合は、給料の未払計上をします。

- 例)給与手当 / 未払金

当月分を当月中に支払う場合などは、未払計上の必要はありません。

ワンポイント

青色事業専従者の給与は「給料手当」ではなく「専従者給与」の勘定科目を使用します。

決算書や確定申告書に転記が必要なので、入力の段階で区分けしておいた方がよいです。

ここまでで、一通りの入力が終了です。

このほかに、例えば小切手や約束手形などを使用している場合は、その仕訳の登録も必要です。その会社の会計スタイルに応じて、全ての取引を入力してください。

>>>ひと目でわかる!個人事業主の勘定科目辞典【ブクマ推奨】

月次推移・試算表の見方

会計ソフトへ登録すると、自動で集計され、月次推移や試算表を出力することができます。

会計ソフトへの入力が終了したら、月次推移表や試算表を見てみましょう。

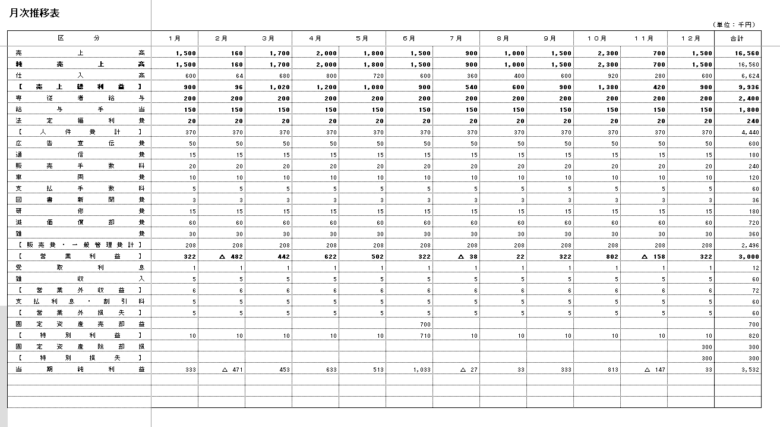

月次推移表

月次推移表とは

月次推移表は、各月の連続した損益状況が表示された経営資料です。

各月の損益を見比べることで、売り上げ状況の確認や、かかりすぎた経費などを把握することができます。

月次推移表は、各月の損益計算書が連続して表示されているものとなっています。

上から、売上→仕入→経費→営業外・特別損益→当期純利益の順番になっています。

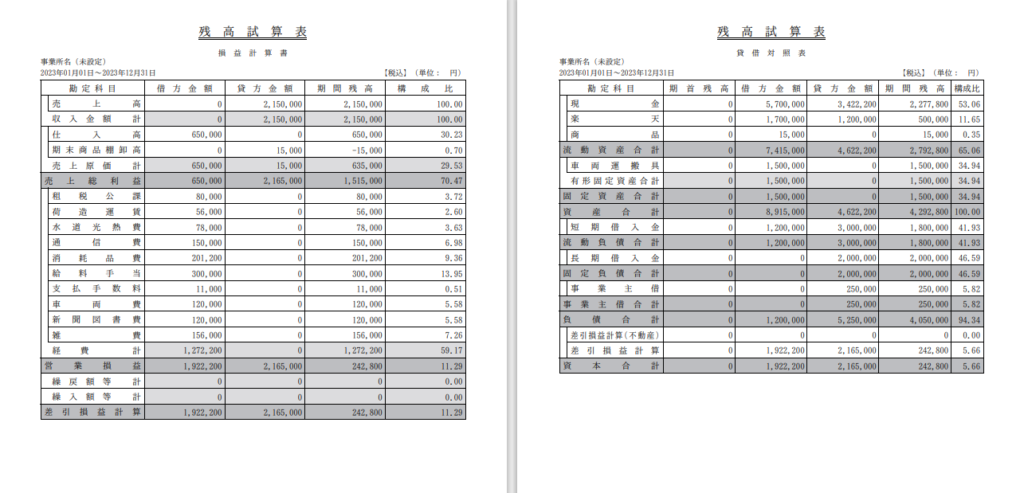

試算表

試算表とは

試算表とは、各月の損益状況や財産負債の状況が表示された経営資料です。

各月の損益計算書と貸借対照表がセットで表示され、損益計算書では売上や経費、利益などの損益状況が確認でき、貸借対照表では資産や借入金などの財産状況を確認することができます。

こまめに会計ソフトへ入力することで、月次推移表や試算表といった経営資料をリアルタイムで確認することが可能です。

また、金融機関から融資を受ける際に、直近の試算表が必要となる場合があるので、まとめて入力せず、なるべく月ごとに作成することをおすすめします。

>>>試算表の見方のコツ&金融機関は試算表のどこを見ているのかを解説

STEP3:確定申告書の作成

確定申告で実際に提出が必要な書類は、確定申告書のほかに、青色申告決算書(または収支内訳書)や消費税申告書、所得控除の控除証明書等があります。

会計ソフトに入力したデータをもとに申告書や決算書の作成を行うわけですが、確定申告書を作成する上で事前に準備するものと、申告書類の作成手順の詳細をご紹介します。

確定申告書類の作成手順

- 事前に準備するもの

- 青色申告決算書(収支内訳書)の作成

- 確定申告書の作成

- 消費税申告書の作成

それぞれの内容について解説します。

事前に準備するもの

確定申告で必要な資料や、確認しておくべきことについてまとめました。

確定申告で事前に準備するもの

- 控除証明書

- 扶養の確認

- マイナンバーカード

- 他の所得の関係書類

控除証明書

生命保険料や国民年金などの控除証明書です。

大体10月くらいに各保険会社から郵送で送られてきます。(払ってない場合は届きません。)

とくに国民年金や小規模企業共済の控除証明書は、金額が大きくなるので、送られてきたら忘れずに保管しておきましょう。

万が一紛失してしまった場合は、再発行の依頼ができますが、1~2週間は時間を要するため、早めに対応することが重要です。

扶養の確認

扶養につける家族の確認です。

家族の収入によっては、扶養することができない場合があるので、家族の源泉徴収票や給与明細などから、扶養にできる範囲であるか確認をしておくべき必要があります。

扶養にできる範囲

配偶者控除・・・妻や夫の所得が48万以下

配偶者特別控除・・・妻や夫の所得が48万円超で133万円以下

扶養控除・・・親族が所得48万円以下

※いずれも生計を一にしていることが条件

配偶者控除や扶養控除は控除額が大きいので、扶養にできれば節税効果が大きいです。

ただし、間違えたり、他の家族と重複して扶養にしてしまうと、追徴税も大きくなるので、必ず事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカード

確定申告書にはマイナンバーを記載するため、マイナンバーカードも用意しておきましょう。

また、マイナンバーカードがあれば、スマホで電子申告もできるので、e‐taxによる電子申告を考えている方はマイナンバーカードの準備も必要です。

他の所得の関係書類

事業所得以外に収入がある方は、他の収入に関する資料の準備も必要です。

例えば、給料の収入がある場合は源泉徴収票、賃貸収入がある場合は収支決算書、譲渡所得の場合は内訳書の作成と準備が必要です。

所得に応じた資料の準備を事前に行いましょう。

青色申告決算書(収支内訳書)の作成

ポイント

会計ソフトを使用している場合は、入力したデータを集計し、青色申告決算書または収支内訳書を出力します。

青色申告の場合は「青色申告決算書」、それ以外の場合は「収支内訳書」を使用します。

会計ソフトを使用していない場合は、売上や経費などを手集計、またはエクセルを利用して集計し、決算書等に転記します。

売上や経費などの集計ができているのであれば、決算書の作成は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。

確定申告書の作成やe‐taxによる電子申告にも対応しています。

>>>【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)

決算書の作成手順

- 売上や経費を集計する

- 確定申告書等作成コーナーを利用して決算書を作成する

>>>青色申告と白色申告の違いは?!青色申告の特典や青色申告決算書の経費を解説!

確定申告書の作成

確定申告書の作成手順

- 決算書や源泉徴収票などから収入を登録する

- 扶養控除や控除証明書を所得控除に登録する

準備した資料をもとに確定申告書を作成します。

青色申告決算書や源泉徴収票などから所得の内訳を登録し、扶養控除や控除証明書を所得控除に登録します。

確定申告書の作成についても、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。

消費税申告書の作成

消費税の課税事業者である個人事業者の方は、消費税申告書の作成が必要です。

消費税の課税事業者となる場合

- 基準期間(前々年)の売上高が1,000万円を超える

- 課税事業者の選択の届け出を提出している

- インボイス制度に登録している など

会計ソフトを利用している場合は、会計ソフトから消費税申告書の作成ができます。

しかし、消費税の申告に関しては、日々の取引から消費税の内容について区分して処理する必要があるため、専門的な知識が必要です。

消費税処理のポイント

- 課税や非課税、不課税の判断

- 10%と8%の複合税率の区分け

- インボイスの会計処理

>>>【個人事業主向け】消費税の勘定科目の基本と仕訳方法をわかりやすく解説!

このように、消費税の処理は判断することが多く、一般的には処理が難しいものとなっています。

消費税の申告が必要な場合は、税理士に申告を依頼されることをおすすめします。

税理士は会計や税金の専門家です。

税理士ドットコムは、無料で税理士の紹介が受けられるので、一度ご利用してみては。

>>>税理士に依頼する4つのメリットと3つのデメリット徹底解説!

STEP4:確定申告書の提出

確定申告書の作成が終わったら、さいごに提出と納税を行います。

ここでは確定申告書の提出方法と、納税方法について解説します。

確定申告書の提出方法

e-taxで電子申告

インターネットを利用してe-taxから申告書等を提出します。

マイナンバーカードがあればスマホから申告が可能です。また、パソコンの場合はICカードリーダーや事前申請が必要です。

e-Taxを利用すると、時間や場所にとらわれずに申告が可能です。

持参または郵送で提出

税務署へ持参

申告書を直接、税務署に持参して提出します。

税務署の受付時間に注意が必要です。

また、申告時期には混雑しますので、余裕をもって提出しに行きましょう。

郵送で提出

申告書を封筒に入れ、所轄の税務署に郵送します。

郵送する際は、控えを作成し、確定申告書と一緒に送ると良いでしょう。

また、その際には控え返送用の切手を貼った封筒も同封することを忘れずに。

納税する方法

納付期限

確定申告書の提出期限までに、税金の納税も行います。

所得税は3月15日まで、消費税は3月31日までが納付期限です。

ただし、「振替納税」の手続きをしている場合は、所得税と消費税とも4月の下旬に口座から引き落としになります。

納税方法

納付方法

- 振替納税

- ダイレクト納付

- インターネットバンキング

- クレジットカード納付

- スマホアプリ納付

- コンビニ納付

- 窓口納付

振替納税

銀行口座から口座引落により納付する方法です。

事前に手続きが必要ですが、いちど手続きをすれば納税の手続きをしなくても口座振替されるので、手間が少なく楽に納税が完了します。

ダイレクト納付

指定した期日に、預金口座から口座引落しにより税金を納付する方法です。

事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署に届出書を書面で提出する必要があります。(個人の場合、オンラインで届出が可能)

インターネットバンキング

インターネットバンキングやATMからの振込により、税金を納付する方法です。

事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。

クレジットカード納付

クレジットカードを利用して、税金を納付する方法です。

事前に「e-Tax」から手続を行う必要があります。

クレジットカード納付による場合は、納付額に応じた決済手数料がかかります。

スマホアプリ納付

スマートフォン決済専用のWebサイトから、利用可能なPay払いで納付する方法です。

PayPayやd払い、auPAYなどを利用して納税します。

ただし、納付金額が30万円を超える場合は利用できないことに注意が必要です。

コンビニ納付

税金をコンビニで納付する方法です。

国税庁HPを通じてQRコードを作成し、コンビニの端末で納付書を出力し、レジで納付できます。

30万円を超える場合はダイレクト納付や窓口納付の対応となります。

利用可能なコンビニ

- ローソン、ナチュラルローソン

- ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)

- ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗のみ)

QRコードだけでなく、バーコードによる納付も可能となっています。

窓口納付

専用の納付書を使用して、金融機関や所轄の税務署で現金で納付する方法です。

税務署から送付された納付書を利用し銀行や税務署の窓口で納付します。

確定申告までの4つの注意点

帳簿等の保存

帳簿等の保存の基本

帳簿の作成と保存は、税法で定められています。

ポイント

収入金額や必要経費を記帳した法定帳簿は7年、請求書や領収書といった書類は5年の保存が必要です。

また、消費税法においては帳簿と書類は7年間の保存が必要と規定されています。

7年と5年に保存期間が分かれていますが、結局7年間保存しておけば問題ありません。

保存しない場合のリスク

帳簿等を保存しない場合には、ペナルティが課される可能性があります。

課されるペナルティ

- 青色申告の取り消し、または青色申告特別控除の減額

- 消費税の仕入税額控除の否認

- 上記の2点の追徴による延滞税や加算税の発生

それぞれについて解説します。

青色申告の取り消し、または青色申告特別控除の減額

青色申告の特典を受ける要件として、複式簿記による記帳が条件としてあります。

帳簿の保存がなく、その記帳が提示できない場合は、条件を満たしていないということで、青色申告の取り消しまたは青色申告特別控除額の減額の可能性があります。

また、青色申告が取消しになるということは、青色専従者給与の計上や貸倒引当金の計上などができないことになり、そのマイナス効果は広く深く影響します。

青色申告の特典である、青色申告特別控除や青色専従者給与などが取り消される又は減額されることとなると、多額の追徴税が発生するリスクが出てきます。

消費税の仕入税額控除の否認

消費税の仕入税額控除の要件として、帳簿及び請求書等の保存が条件となっています。

とくに原則課税を選択している事業者は要注意です。

帳簿等の保存がないことにより、仕入税額控除が否認されてしまうと、納める消費税が増えることになります。

上記の2点の追徴による延滞税や加算税の発生

税務調査等で、帳簿の不備が発覚した影響で追徴税を支払うこととなった場合、追徴税に応じた延滞税や加算税が課される可能性があります。

延滞税は、追徴税の金額や遅延期間によって課されるため、金額が大きくや遅延期間が長いほど、多額なものとなってしまいます。

また、加算税に関しては不納付加算税や、悪質な脱税などに課される重加算税があります。

追徴税や延滞税、加算税の急な支払いが出ると、事業の資金繰りにも影響を与えてしまいますので、連鎖的なリスクにも注意が必要です。

プライベートの支出

プライベートの支出と事業の支出を明確に分ける必要があります。

プライベートの支出を事業経費として申告すると、税務調査で指摘され、追徴を受けるリスクがあります。

例えば、家族との食事や家庭で使う消耗品、家族旅行の費用などを事業経費として計上しないように注意が必要です。

事業の経費と家庭の支出を分けるのは大変ですが、これを防ぐために、事業専用の銀行口座やクレジットカードを使用すると便利です。

>>>個人事業主必見!事業とプライベートの支出を分ける重要性と賢く分ける具体的な方法!

申告が遅れた場合のリスク

申告が遅れた場合には、ペナルティが発生することがあります。

先述の『帳簿等の保存』と同様、延滞税や加算税が課される可能性があります。

また、青色申告の特典に関しても、期日までに確定申告書を提出することが要件にあるため、否認された場合には大きな修正が必要になります。

必ず期日までに確定申告書を提出しましょう。

税務調査に対する対応策

税務調査を意識しておくことも重要です。

税務調査はいつ行われてもおかしくありません。

税務調査では、過去数年間の帳簿や申告書が詳細に調べられます。不備が見つかると追徴課税や罰金が発生する可能性があります。

事前に税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、税務調査に備えることができます。また、日頃から帳簿を正確に記録し、領収書や証拠書類をしっかりと保存することが重要です。

税務調査に対する備えは、日常の帳簿管理と専門家のサポートによって強化できます。適切な準備をすることで、調査時のリスクを軽減しましょう。

>>>【税務調査対策】調査されやすいポイント&申告漏れを指摘されないための会計処理のポイント解説!

よくある質問

領収書が紛失した場合はどうすればよいですか?

領収書が紛失した場合、支払先に再発行を依頼するか、出金伝票を作成して支払いの証明を行います。紛失が多い場合は、税務調査の際に、架空経費として疑われる可能性もありますので注意が必要です。

クラウド会計ソフトのメリットは何ですか?

クラウド会計ソフトを使用することで、取引データの自動取り込み、領収書のデジタル管理、リアルタイムでの経費管理が可能になります。スマホからも作業できるため、効率的に入力を進めることができます。

青色申告と白色申告の違いは何ですか?

青色申告は、一定の要件を満たすことで特別控除や赤字の繰り越しなどのメリットがあります。一方、白色申告は簡便な申告方法ですが、控除額が少なくメリットも少ないです。

消費税の申告が必要な場合はどのようにすればよいですか?

消費税の申告が必要な場合、通常の確定申告書に加えて、消費税申告書も提出します。消費税の申告は、専門的な判断が必要なため税理士に依頼することをおすすめします。

まとめ

帳簿付けや確定申告は、とくに初めての方にとっては難しく感じられるものです。

ただし、難しい作業でも、一つ一つをみると意外と単純な作業だったりするものです。

本記事で紹介した4つのステップに従って進めることで、スムーズに確定申告を進めることができます。

確定申告までの4ステップ

- 帳簿の準備

- 会計ソフトの入力

- 確定申告書の作成

- 確定申告書の提出

確定申告の基本を知っておくことで、所得控除を有効利用することで節税のメリットがあったり、無申告のリスクに対応することができます。

確定申告の基本

- 確定申告とは、1年間の所得を申告し納税する手続き

- 1月1日から12月31日までの所得を翌年3月15日まで申告が必要

- 確定申告をしない場合、ペナルティが課されるリスクがある

所得控除にはたくさんの種類のものがあるので、自分が該当するものをチェックし、もれなく申告しましょう。

会計ソフトを利用することで、帳簿の作成や確定申告をスムーズに進められます。本記事でもフリーランスや個人事業者向けの会計ソフトをご紹介しています。

個人事業者におすすめ

スマホでの操作も可能で、スキマ時間に登録することができます。

また、預金口座やクレジットカードと連携することで、自動でデータを取り込むことができるので、入力作業が短縮できます。

データを入力すれば、帳簿の作成や決算書、確定申告書の作成も会計ソフトからすることが可能です。

確定申告までの4つの注意点

- 帳簿や書類は5~7年間保存が必要

- プライベートと事業の支出を明確に分ける

- 申告が遅れた場合、延滞税や加算税などのペナルティ

- 税務調査を意識した会計処理

会計や税金のことでわからないことがあったら、税理士に依頼するのも手です。

取引規模が大きくなってきたり、消費税の申告が必要になってきたら、税理士に依頼することを検討しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

執筆者:PLEASANTNOTE

会計事務所時代は法人・個人の申告を累計500回以上実施。現在はWebマーケター。快適な暮らしを目指して活動中。